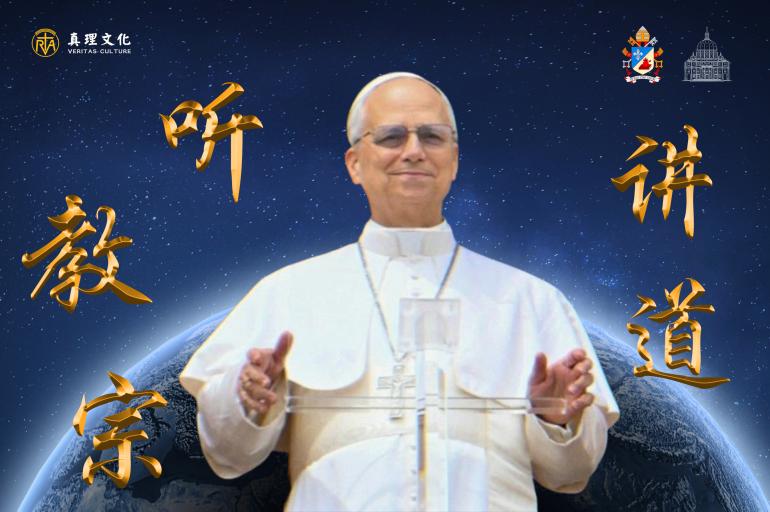

【听教宗讲道】|人呼喊,是因为相信仍然有人能听见

9月10日周三,教宗良十四世在圣伯多禄广场举行公开接见活动。在教理讲授中,他分享说:

亲爱的弟兄姐妹们:

上午好!感谢你们的到来:这是一个美好的见证!

今天,我们将默观耶稣在世生命的顶峰:祂在十字架上的死亡。这段记载耶稣受难的福音描述了一个极为珍贵的细节,值得我们以信德的智慧来默观。在十字架上,耶稣并非沉默地死去。祂并非像燃尽的灯火般逐渐消逝,而是带着一声呼喊结束了生命:“耶稣大喊一声,就断了气。”(谷 15:37)。那声呼喊蕴含了一切:痛苦、舍弃、信赖、奉献。那不仅是身体承受极限的呼喊,也是整个生命完全交托的最后记号。

耶稣呼喊之前有一个疑问,一个可能被说出的最令人心碎的问题:“我的天主,我的天主,你为什么舍弃了我?”(咏 22:2)。这是圣咏第二十二篇的第二节,但当出自耶稣之口时,它便承载了独特的分量。那始终生活在与天父亲密共融的圣子,此刻却感受到了沉默、缺席和深渊般的空虚。这不是信德的危机,而是爱的最后阶段。耶稣的呼喊不是绝望,而是真诚,是达到极限的真理,即便四周一片寂静,这种信任依然能够持久。

在那一刻,遍地昏黑,圣所里的帐幔,从上到下,分裂为二(参阅 谷 15:33,38)。仿佛受造界本身也参与了那份痛苦,同时揭示了一些新事物。天主不再隐藏于帐幔之后——祂的面容如今在被钉者身上完全可见。正是在那里,在那个破碎的人身上,最伟大的爱彰显出来。正是在在那里,我们能够认出一个并非遥不可及,而是穿越我们的痛苦直至尽头的天主。

这位百夫长,一个外邦人,明白了这一点。不是因为他听到了什么演讲,而是因为他亲眼目睹了耶稣以那样的方式死去:“这人真是天主子!”(谷 15:39)。这是耶稣死后第一个信仰的宣认。这是一声没有随风消散、而是触动了心灵的呼喊所结出的果实。有时,我们无法用言语表达的东西,会通过声音来表达。当内在充满时,人会呼喊。这并不表明总是软弱;它也可以是人类深沉的举动。

我们通常认为呼喊是某种失序的、需要抑制的东西。福音却赋予我们的呼喊以巨大的价值,提醒我们它可以是一种呼求、一种抗议、一种渴望、一种交付。当言语耗尽之时,它甚至可以是祈祷的极致形式。在那呼喊中,耶稣献出了祂剩下的一切:祂全部的爱,祂全部的希望。

是的,因为还有这一点,在呼喊中也能体现出来:一种不曾放弃的希望。人呼喊,是因为相信仍然有人能听见。人呼喊不是出于绝望,而是出于渴望。耶稣不是向天父抗议,而是向祂呼喊。即使在沉默中,祂也深信父就在那里。就这样,祂以这种方式向我们表明,即便一切看似都已失去,我们的希望也能发出呼喊。

因此,哭泣呼喊成为了一种属神的举动。哭泣呼喊不仅是我们出生时的第一个举动,当我们哭着来到这个世界时:它也是一种保持生命力的方式。当我们遭受痛苦时会哭泣,当我们相爱时会哭泣呼喊,当我们呼唤时会哭泣呼喊,当我们祈求时也会哭泣呼喊。哭泣呼喊是在诉说我们是谁,诉说我们不愿在沉默中消逝,诉说着我们仍有东西可以奉献。

在生命的旅程中,有些时刻,将某些东西埋藏内心会慢慢消耗我们。耶稣教导我们不要害怕呼喊,只要它是真诚的、谦卑的、直抒胸臆地向天父倾诉,哭泣就绝非徒劳之举。一个源于爱的呼喊永远不会没有意义。如果向天主呼喊,就永远不会被忽视。这是一种不让自己陷入悲观消极状态的方式,也是一种继续坚信另一个世界是可能存在的信念的体现。

亲爱的弟兄姐妹们,让我们也从主耶稣那里学习这一点:让我们学会在极度考验的时刻发出希望的呼喊。不是为了伤害他人,而是为了交托自己。不是向某人大喊大叫,而是为了敞开我们的心扉。如果我们的呼喊是真诚的,它就可能成为新的光明、重生的开端。就像耶稣那样:当一切似乎都已结束时,实际上救赎即将开始。如果我们以天主子女的信任和自由将其彰显出来,那么我们人性痛苦的声音,结合基督的声音,就能成为我们以及周围人希望的源泉。

——由宗座新闻室网站英文文稿翻译

Daily Program